Читати онлайн “Таежный бродяга” «Михаил Дёмин»

- 21.04

- 0

- 0

Сторінка 1

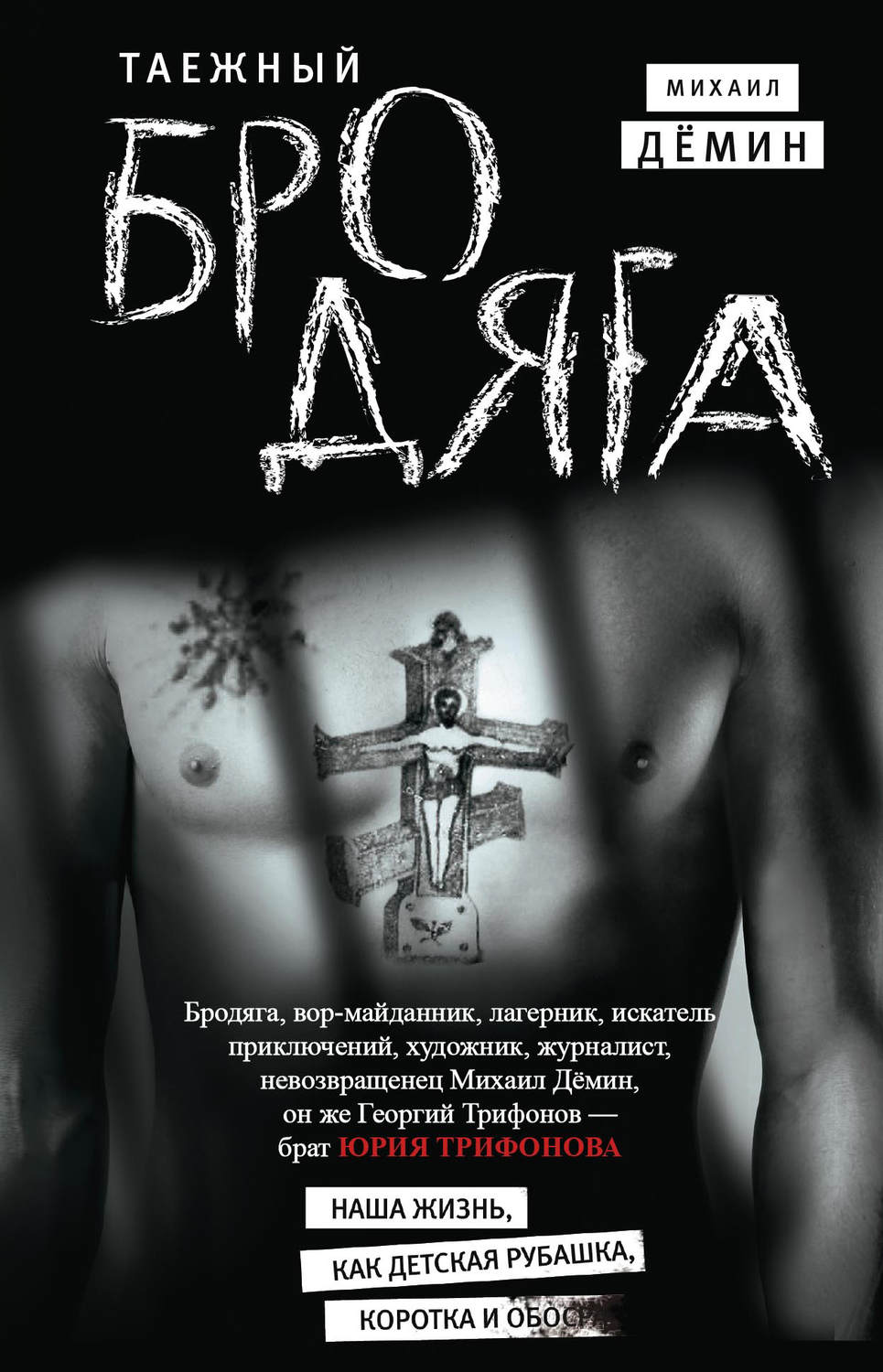

Таежный бродягаМихаил Дёмин

18 июля 1926 года в Финляндии родился Георгий Трифонов, больше известный как Михаил Дёмин. Профессиональный уголовник, вор, убийца и блатной по кличке Чума, он отмотал пару-тройку сроков, выпустил несколько поэтических книг, а потом, выехав к родственникам в Париж, стал невозвращенцем. Широко известна его автобиографическая трилогия «Блатной», «Таежный бродяга», и «Рыжий дьявол».

Михаил Дёмин

Таежный бродяга

© «Центрполиграф», 2018

© Художественное оформление, «Центрполиграф», 2018

* * *

Часть первая. Вне закона

Глава 1. Воля

Зимой 1952 года окончился мой срок заключения. Я вышел из ворот лагеря на рассвете. Пересылка была расположена на краю Красноярска, вблизи железнодорожного полотна; в ранний этот час предместье выглядело пустынным и малолюдным, оно только еще пробуждалось. На фоне светлеющего неба плоско и четко чернели гребни крыш. Над трубами стлались ватные дымки, по ним шел белесый, ледяной отсвет зари, а внизу и вокруг – в подворотнях и палисадниках – еще гнездились тени. Плотными лиловыми глыбами лежал придорожный снег. Улицы окутывала зеленоватая стеклянная полумгла.

Наконец-то, после пятилетних арестантских мытарств, ступил я в новый, рассветный мир, хлебнул вольного ветра. Он был холоден, этот ветер. Он был хлесток и пронзителен. Он забивал дыхание и обжигал глотку, как спирт. Как девяностоградусный спирт.

– А не принять ли нам, братцы, по баночке? – сказал, словно бы сразу учуяв, угадав мое настроение, низкорослый мордастый парень с широкими скулами и бесстыдно задранными ноздрями (его, кстати, так и звали – Ноздря). – Глотнуть сейчас первачка, али водчонки – ах, хорошо бы! Надо же отметить, отпраздновать… Да и вообще студно. – И он, покосившись на меня, мигнул глазом. – Ась?

Я не один вышел из лагеря; вместе со мной освободились еще трое блатных. Это все была молодежь, зелень, «комса». Комса эта, однако, жила вполне профессионально и знала все, что ей полагается знать. И вот, будучи осведомленными о том, что я уже не прежний, что я недавно завязал, выбыл из закона и более не принадлежу к Бессмертному Племени Жулья, зная все это, они тем не менее доверчиво жались ко мне, взирали на меня с некоторым уважением. Как-никак я ведь оставался в их глазах личностью заслуженной, породистой. Уважение это усугублялось также и тем еще, что они – в данный момент – были нагружены моими вещами.

Вещей имелось много; все то добро, которое собрали для меня блатные на последней, прощальной сходке, оно с трудом уместилось в трех объемистых мешках. Один из них я сразу же, в воротах, дал тащить Ноздре, другой – его партнеру, конопатому и шустрому, как мышь, карманнику Гоге. Третий мешок я держал сам, но уже посматривал – как бы препоручить в другие руки и его… Мешки были набиты туго, под завязку. По идее, этого мне должно было с избытком хватить на первое время. Продавая барахло, я мог спокойно ехать в нужном направлении, мог пересечь без хлопот полстраны. По сравнению с тремя моими попутчиками я выглядел богачом! И теперь они, размечтавшись о выпивке, явно рассчитывали на меня – на это мое богатство.

– Что ж, драгоценные, – сказал я, – отпраздновать – это дело. Я не прочь. Но прежде надо отыскать барыгу. Где они вообще тут водятся? Или махнуть, что ли, прямо на толчок?

– Зачем? – сейчас же проговорил третий попутчик, по прозвищу Рашпиль – угрюмый, с темным изрытым лицом. – Зачем на толчок? Там еще пусто об эту пору.

Он стоял, сложив на животе руки, грея кисти в рукавах и приплясывая мерзлыми подошвами по мостовой.

– Да и вообще рискованно. С этими торбами нас с ходу заметут, иди опосля, доказывай… Кто поверит, что это барахло не краденое? Нет, надо по-другому. – И выпростав руку, Рашпиль махнул ею, указывая куда-то вдаль, в сторону полотна. – Айда на малину – вон она, за дорогой, на горке. Здесь недалеко. Я знаю, я ведь местный.

* * *

Вот так и получилось, что я, едва выйдя на свободу, снова угодил в потайной воровской притон; провел там весь этот день и половину ночи. Барыга сыскался мгновенно. Два мешка были тотчас же опорожнены. (Третий я предусмотрительно уберег, запрятал под лавку, под ноги.) Вытряхнутые из мешков вещи были тщательно рассмотрены, рассортированы, оценены. И в результате я получил задаток. Теперь можно было предаться желанному разгулу. И я предался ему, забыв обо всем, ошалев от безудержного веселья.

Опять, как бывало, как встарь, окружали меня воспаленные лица, кривящиеся, хрипло горланящие рты. И вновь надрывалась, тренькала, ныла гитара – выводила щемящие, травящие душу лады:

По Сибири долго шлялся

Каторжанин молодой.

Полюби ты меня, чалдонушка, Я налетчик золотой.

А если ты меня полюбишь,

Не побрезгуешь ты мной,

То пойдем мы с тобой, чалдонка,

По дорожке столбовой.

Навалясь на стол, разбросав руки среди объедков и мокрого мусора, я раскачивался в такт гитарным ладам и щурился сквозь дым на чужие, мутные, медленно вращающиеся лица. И подпевал,

Сторінка 2

тянул со всеми вместе:Палки вырежем – длинны, тонки,

От сибирских злых собак.

И зачнем мы с тобой, чалдонка,

По Сибири кочевать.

Где достанем, где добудем,

Где обманем простака,

А где купца в лапти обуем —

Все возьмем наверняка!

Потом рядом со мною появилась девка, коренастая, с толстым пористым лицом, с потной – в мягких складках – топленой шеей. Наваливаясь на меня и жарко, смрадно дыша, она бормотала что-то, подмаргивала прельстительно. И опять я шумно требовал выпивку, трещал червонцами и ронял их на скатерть, в липкие росплески вина.

Среди ночи я вдруг очнулся. Ощущение было такое, словно кто-то окликнул меня по имени, негромко и явственно позвал… В комнате, однако, было тихо. Упившаяся малина давно уже и беспробудно спала. Сквозь щель меж занавесками просачивался томительный, призрачный свет уличного фонаря – окрашивал краешек обоев и струился по лицу посапывающей, навзничь лежащей девки.

Она была нага, дебела, жирна. Непомерные груди ее обмякли и разъехались, они простерлись по сторонам, как тюленьи ласты. Лицо ее запрокинулось, из-под жидких прядей волос видны были длинные хрящеватые уши. Я содрогнулся и поспешно отвел глаза – до того она показалась мне страшна…

Я потянулся к стулу, к лежавшей на нем одежде. Нашарил там папиросы и жадно, с наслаждением закурил. Табак успокоил меня, вернул ясность мысли. И, сидя на краю постели, кутаясь в дым, я на миг вернулся памятью к прошлому и затуманился, задумался, перебирая даты и вехи пройденного пути.

Грешный и путаный этот путь начался, в сущности, в 1937 году – в разгар ежовского террора. Именно тогда пошла под откос моя жизнь, распалась и рухнула вся семья. Мой дядя Валентин Андреевич Трифонов – старый революционер и крупный дипломат – был расстрелян. Его жену (тетю Женю) отправили в Карагандинские концлагеря, где она отбыла десять лет. Отец мой, Евгений Андреевич Трифонов (Бражнев), участник Гражданской войны, кадровый военный, полковник Генштаба и, одновременно, известный советский пролетарский писатель, в ту же пору был внезапно уволен из армии, лишен партбилета и какое-то время жил, ожидая ареста. Обычно аресты происходили ночью. И, зная это, по-солдатски, спокойно, готовясь к беде, отец, как правило, не спал ночами, расхаживал до зари по квартире, прислушивался к шагам на лестнице… Он не хотел, чтобы беда его застала врасплох! Продолжалось это несколько месяцев. Затем сердце его не выдержало – разорвалось. Произошло это летом 1937 года; тогда мне только что исполнилось одиннадцать лет. Похоронив отца, я перебрался в Москву, к матери, которая давно уже жила отдельно от нас. Однако московская моя жизнь не задалась, все в ней было худо. Мать жила с новым мужем – и дети от первого брака были для нее обузой… По сути дела, я оказался предоставленным сам себе. На меня никто не обращал внимания. Никто – за исключением, пожалуй, полицейских властей. А вот этого я как раз боялся больше всего. Я ведь имел уже некоторый опыт, был достаточно напуган режимом. И впервые попробовал вкус тюремной баланды в 1942 г., в шестнадцатилетнем возрасте. А затем – уже после войны – случилось так, что мне пришлось срочно бежать из Москвы, скрываться от властей, – жить тайно, без документов и без малейших шансов на возврат…

Выражаясь блатным языком, я «ушел сквозь землю», превратился в «человека без прошлого». Я стал бродягой, связался с уголовниками, вошел в воровскую кодлу. С течением времени я достиг там известного положения, приобрел авторитет. Авторитет этот во многом был сопряжен с моим творчеством – со стихами и песнями, блатные любили их, знали, заучивали наизусть.

За годы моих скитаний по лагерям (а я побывал на Колыме, на 503-й стройке, в Краслаге и в Норильске – в самых крупных арктических лагерях России) мне довелось постепенно сблизиться с политзаключенными; среди них было много людей высокообразованных, благородных, искренно и добро относящихся ко мне. Общение с ними сыграло определенную, весьма благую роль. Я поверил в поэтический свой дар, решил начать жить по-иному и дал зарок: посвятить себя, после освобождения, литературному творчеству… Сообщил я об этом уркам, еще будучи в заключении, на пересылке, за день до своего освобождения. Поступая так, я шел на риск; я ведь не знал, как отнесутся к этой новости уголовники! Вообще говоря, «завязать», отойти от кодлы, мог, по традиции, любой незапятнанный блатной… Однако старые воровские законы с течением времени ослабли, претерпели некоторые изменения. Нынешний уголовный мир был уже не прежним – монолитным, подчиненным единой вере. За последние годы в нем обозначились ереси, произошел раскол. Результатом этого раскола явилась знаменитая «сучья война»… Жесточайшая, яростная вражда между двумя группировками (раскольники стали именоваться «суками», а те, кто был верен традициям, кто придерживался канона, – получили прозвище «законники») постепенно приобрела невиданные масштабы и охватила все тюрьмы и лагеря страны, по существу – всю огромную нашу державу! В таких услови

Сторінка 3

х отход от своих (я принадлежал к группе «законников») выглядел как предательство. Во всяком случае, именно так его можно было истолковать! И помнится, я долго – с беспокойством и тревогой – дожидался решения воровской сходки… Шпана шумела в бараке, а я (уже утративший все свои права и отныне лишенный доступа в общество) слонялся под окнами и нервничал, упрекая себя в легкомыслии, в неуместной наивности. В конце концов, я мог бы умолчать, скрыть свои намерения и обойтись, таким образом, без лишних хлопот! Мог бы, конечно. Но тогда вся последующая, вольная моя жизнь усложнилась бы до чрезвычайности. Воровская кодла не выпустила бы меня легко из рук. И развязаться с ней было бы тогда значительно сложнее… Так я терзался и маялся и не знал, каково же будет ее решение – чем закончится толковище? Оно закончилось весьма неожиданно.В дверях барака появилась сухая, высокая фигура старого моего друга, ростовского взломщика по прозвищу Солома. Костлявое, длинное его лицо морщилось, лунообразный рот улыбался. Поманив меня пальцем, Солома сказал: «Взойди-ка, голубок, в помещение». И когда я взошел – он небрежно мотнул головой, указывая в угол: «Вот, смотри. Это для тебя!» В углу пестрой грудою были навалены всевозможные вещи – костюмы, сапоги, свитера, плащи. Я спросил растерянно: «Это что? Зачем?» – «А затем, что ты теперь – не блатной, – пояснил Солома. – Ты же сам говорил о том, что это первый твой шаг на свободу – и ты начинаешь новую жизнь… Так вот – начинай! И пусть этот твой шаг будет спокойным». – «Но куда мне столько?» – пробормотал я, озирая сваленные в углу тряпки. Небрежно поведя рукою, Солома сказал: «Не захочешь носить – продашь… Главное, чтобы ты не шкодил по дороге, не засекался по пустякам. Попадаться теперь тебе нельзя. Играй чисто, малыш, играй чисто!» И что-то, очевидно, заметив в моем лице, добавил строго: «Не смей отказываться. Бери все! Сходка решила…» – «Что же она, конкретно, решила?» – поспешно спросил я. И друг мой ответил: «Она решила – быть тебе поэтом!»

Это все я припомнил, очнувшись среди ночи в воровском притоне и озирая в смятении дымную, прокуренную комнату, обшарпанные – в ржавых разводьях – стены, и нечистую, смятую постель, и лицо лежавшей рядом, посапывающей девки.

Кто она? – мутно подумал я, преодолевая похмельный морок, морщась от саднящей боли в виске, как ее звать? Ах, черт возьми, что же это творится? Что я вообще делаю? Я ведь изменяю себе. И не только самому себе – но и Соломе, и всем старым друзьям моим, всей кодле. Кодла поверила в меня, выпустила из когтей… Выпустила – а я сам сейчас лезу обратно. Нет, надо уходить отсюда, спасаться, пока не поздно!

Я слез с постели. Медленно, кряхтя, натянул брюки и пиджак, принялся было разыскивать сапоги – заглянул под стол и задел невзначай стоявшие там пустые бутылки. Они рухнули, дребезжа, покатились со звоном. И тотчас же девка затихла в постели. Заворочалась, всхрапнула смачно. И села, потягиваясь.

– Ты чего это? – спросила она сырым, качающимся голосом. – Куда?

– По делу, – сказал я мрачно.

– Так пошто одеваться-то? Вот чудной! Это ж тут, в коридорчике. Как выйдешь – аккурат за углом.

– Да нет, – поморщился я, – мне в город надо, понимаешь? Срочно надо! А ты – спи.

Но малина уже пробудилась. Скрипнула дверь.

Шлепая босыми ногами, вошел в комнату грузный человек в белье; это был хозяин притона, тот самый барыга, что давеча скупил у меня тряпки. Зевая и почесываясь, он пробасил:

– Отчаливаешь, значит?

– Как видишь, – пробормотал я, натягивая сапог.

– На всю ночь?

– Да.

– Ну, как хошь. Ты город-то хоть знаешь?

– Это не важно. Разберусь. – Я шагнул к вешалке, сдернул с гвоздя полушубок. – Но учти, я завтра загляну – за расчетом. Готовь гроши!

– К завтраму я навряд обернусь. – Он насупился, скребя ногтями волосатую грудь. – Ты бы подождал денька три, а?

– Нет, батя, – усмехнулся я, – не могу. Ждать да догонять – сам знаешь – последнее дело!

Я вышел на улицу – и окунулся в мерцающую светлую темень. Голубое сияние снегов окружило меня, ледяные созвездия расточились над головою. Колючими мурашками пополз за воротник предзоревой морозец. И сразу прозябнув и протрезвев, я заколебался, пожалел о содеянном. На мгновение мелькнула юркая мысль: а не вернуться ли назад, в тепло? Куда мне сейчас идти и что мне делать – одному, в чужом этом, сонном городе? Но тут же я сказал себе: нет, нельзя! Назад уже нет возврата! Я сам выбрал себе такую участь и надо теперь идти до конца.

И, запахнув полушубок, упрятав лицо в воротник, я двинулся туда, где маячили вдалеке радужные станционные огоньки.

Было тихо в ночи, лишь звонко похрустывал под подошвами снег, да кое-где, за оградами, бесились, заслышав мои шаги, свирепые цепные псы. «Палки вырежем длинны, тонки, – выплыла вдруг в памяти песня, – от сибирских злых собак».

Ах, какой томительной и долгой была эта первая моя ночь на свободе! Она запомнилась мне навек. Я промерз в эту ночь до костей, я онемел от стужи и тоски. Отрешась от под

Сторінка 4

емного, потайного мира (и не освоившись еще с новой средой), я растерялся, почувствовал себя как в пустыне. Угрюмо и немотно вздымались вокруг очертания зданий, тянулись улицы, до краев налитые тьмой. И в этой тьме брел я, маленький, до ужаса одинокий… Никто не ждал меня в новом этом мире, никому я здесь не был нужен. Я мог бы подохнуть под любым забором, в снегу, и только псы – цепные косматые псы – отпели бы мою кончину. Тягучий их вой и хриплая многоголосица преследовали меня, провожая от двора к двору, от перекрестка к перекрестку.Единственным ориентиром в этой пустыне служили мне станционные фонари. Они притягивали меня так же, как огонь в ночи притягивает мошкару. И точно так же, как мошкара, – когда она мечется, обжегшись, – я затрепетал и забеспокоился, приблизившись к свету, ступив в его полосу.

У дверей вокзала неспешно, вперевалочку расхаживал милиционер. А попадаться ему на глаза мне сейчас нельзя было. Нельзя ни в каком случае!

Дело в том, что свобода, которую я добыл с таким трудом, была свободой не полной, весьма относительной… Конотопский железнодорожный трибунал в свое время приговорил меня к шести годам лагерей с последующей трехлетней ссылкой. Выражаясь языком арестантов, я получил тогда «шесть в зубы и три – по рогам». Лагерный срок я кончил, разменял, причем разменял на год раньше, чем было положено; за время, проведенное мною на 503-й стройке (на знаменитой Енисейской «мертвой дороге»), незаметно набежали зачеты. В условиях полярных лагерей они были неплохими; рабочий день здесь засчитывался – за три… В общем-то, на этой стройке – так же, впрочем, как и всюду, – я не вкалывал по-настоящему, был занят иными делами (участвовал в междоусобице, жил, как на войне), но все же я числился в рабочей бригаде, и если не выходил на работу, оставался в зоне – то всегда под предлогом болезни… Лагерный врач, Константин Левицкий, неизменно покрывал меня, выгораживал всюду. Он как раз и был одним из тех «политических», с кем я сошелся, сблизился постепенно, и чье влияние привело в конце концов к тому, что я решился начать иную, новую жизнь. Левицкому я вообще был многим обязан; он не только помогал мне, как врач и администратор, но также интересовался моим творчеством, подолгу и охотно беседовал со мной о литературе и незадолго до моего освобождения ухитрился – с помощью каких-то вольных своих друзей – переправить тетрадку с моими стихами в Красноярское отделение Союза писателей. Теперь прямой моей целью было попасть в этот Союз и увидеться с тамошними писателями…

Цель, как видите, была ясная. Однако на пути к ней имелась грозная преграда – милиция! Решительно порвав с преступным миром, я по-прежнему боялся властей, избегал их. Ведь после лагеря я должен был сразу же отправиться в ссылку. По приговору суда я был лишен гражданских прав и мог теперь жить только там, где мне укажут, а вовсе не там, где хочу… Оформляя документы на освобождение, начальство избрало для меня Хакасию – таежную область на юге Красноярского края. Главный город Хакасии, Абакан, расположен был в пятистах километрах от Красноярска. Вот там-то мне и полагалось находиться! Нет, встречаться сейчас с постовым – да к тому же еще ночью, на глухой окраине, – было делом рискованным…

Итак, увидев постового у вокзальных дверей, я дрогнул, съежился и отпрянул… Слава богу, он меня не заметил; он как раз в этот момент прикуривал, поднеся к лицу темные, сложенные ковшиком ладони.

Потом я какое-то время таился в привокзальном скверике, мерз и маялся, дожидаясь момента, когда постовой отойдет. Случилось это не скоро. Ночь уже начала иссякать, восток подернулся белесой пепельной дымкой, и кое-где, в пристанционных зданиях, засветились окна, роняя на истоптанный снег неровные желтые квадраты.

«Хватай фортуну за вымя»

Проникнув в помещение вокзала, я несколько минут стоял, прижавшись грудью к пыльной, пышущей жаром батарее центрального отопления.

Я широко распахнул полушубок, стараясь захватить, вобрать побольше тепла – раскинул руки, обнимая батарею, – и замер так, закаменел, с наслаждением чувствуя, как идет по телу сладостная истома. Затем я осмотрелся, отыскивая место, где можно было бы устроиться поудобнее.

Зал ожидания был переполнен, набит битком. Вокзал жил своей обычной бездомной, суетной жизнью. Кто-то спал, прикорнув средь мешков и корзин, кто-то закусывал, расстелив на лавке засаленную тряпицу. В углу четверо солдат (судя по всему, отпускники) – молодые, вихрастые, в распоясанных гимнастерках, в шинелях, небрежно брошенных на плечи, – шумно резались в карты. Играли в подкидного, но не на деньги, а в «носы». Проигравшему били картами по носу; он сидел, наморщась, запрокинув лицо, а остальные, сгрудясь вокруг, считали удары и сердито кричали, чтоб не ворочался. Рядом с солдатами помещалась баба в мохнатом платке; она деловито грызла подсолнухи, засевала пол трескучей шелухой. Поодаль еще одна, помоложе, кормила ребенка, выпростав грудь, подставляя ему коричневый сосок, а тот отворачивался и лопотал что-то, и

Сторінка 5

хныкал пронзительно, и, глядя на все это, я понял, что здесь мне ни отдохнуть, ни выспаться не удастся. И, вздохнув, отправился в буфет.Он уже открылся, по счастью; наконец-то я мог сесть, развалиться, вытянуть занемевшие ноги! Наверное, у меня был неважный вид, потому что официантка, подошедшая ко мне, спросила участливо:

– Вам плохо?

– Нет, – пробормотал я, пытаясь изобразить улыбку, с трудом шевеля занемевшим ртом, – просто устал. Вот похмелюсь – и все пройдет. Тащи-ка, милая, водочки графинчик! Ну и какую-нибудь закуску, только – не холодную… С пылу, с огня!

Потом, налив стакан до краев, я усмехнулся мысленно: «Ну, как эта новая жизнь? Не слишком скучна? – спросил я себя. – Не чересчур? Погоди, погоди, еще не то будет. Не заскучаешь. Нынешняя ночь – это лишь цветочки!» И, подняв в непослушных пальцах стакан, я медленно выпил все до капли и шумно перевел дыхание. И на миг смежил ресницы, прислушиваясь к ощущениям. Горячая судорога сотрясла меня, прошла по жилам, по костям; стало хорошо и вольготно. Вот теперь я согрелся по-настоящему! И сердце тоже словно бы оттаяло, стукнуло гулко и наполнилось хмельным веселым звоном.

Тогда я, открыв глаза, потянулся к шипящей яичнице. И увидел давешних знакомцев – Ноздрю и Гогу. Они откуда-то возникли незаметно и теперь стояли возле столика – поглядывали на меня, ухмыляясь.

– Ну ты даешь, – протяжно сказал Ноздря, – лихо тяпаешь, лихо!.. Только ты чего же один? Давай с нами, ась? – Он мигнул. – Не возражаешь?

– Садитесь, ребята. – Я широко повел рукой. – О чем речь? Прошу. Наливайте.

– Только учти, – сказал, опускаясь на стул, Гога, – у нас грошей не густо.

– Что ж так? – поинтересовался я лениво. – Фарту не было?

– Вот именно что – фарту, – пробормотал Ноздря.

Он бережно принял стакан. Сильно потянул в себя воздух сквозь зубы. Выпил, отдулся, помотал башкой.

– Фраер пошел какой-то неприятный, – добавил он, нюхая корочку. – Покуда мы срок тянули, народ вконец испортился… Нервный стал, дерзкий, недоверчивый. Как тут работать?

– Опять же, и рука отвыкла, – проговорил, насупясь, Гога. – Шутка сказать, пять лет на общих работах! Кайло да лопата – разве ж это подходящий инструмент? – И он тоже потянулся к графинчику. И потом, хлебнув, сказал: – Вот так вот и теряешь квалификацию… Обидно.

– А вы кто же по специальности? – спросил я. – Ширмачи, как я понимаю?

– Мойщики, – уточнил Гога. – На бану промышляем.

– Мойщики-банщики, – усмехнулся Ноздря. И легонько похлопал меня по плечу. – Ты же ведь сам, Чума, был майданником – нашу работу понимаешь…

Я понимал их работу! Я прошел когда-то в молодости добрую школу, познакомился со всеми воровскими профессиями и имел среди ширмачей немало друзей. Ширмачами обычно называются карманные воры, но это – общее, условное название. А сама эта профессия делится на различные жанры. И мойщики в данном перечне занимают особое место. Суть этой профессии заключается в том, что мойщик орудует не в магазинах и не в трамваях – как обычно, а на ночных вокзалах и в пригородных поездах. Поездные пассажиры – народ для карманника нелегкий. Деньги они прячут надежно, глубоко. Здесь зачастую приходится пользоваться бритвой – «мойкой». Отсюда и общее название – «мойщик». А сочетание этого названия со словом «бан» (что значит – вокзал) дает остроумное определение ремесла.

– Ты понимаешь, – утвердительно повторил Ноздря. – Я о тебе давно слышал. И вот же, ей-богу, досадно: ну зачем тебе было отказываться от надежного дела, от хорошего общества?

– Да как тебе сказать, – замялся я, – так с ходу не объяснишь. Ты считаешь это дело надежным?

Я хотел добавить еще и про «общество», но воздержался… На минуту воцарилось молчание. Гога усмехнулся, Ноздря зашуршал папиросой. Затем сказал, закурив и вытолкнув колечко синеватого дыма:

– Все, конечно, зависит от фортуны. Как она повернется, как глянет. И вообще, раз на раз не приходится… Сегодня я, к примеру, нищий… Но зато завтра – князь!

– Что ж, пожалуй, – кивнул я.

– А если, скажем, подопрет, понадобится, – любой барыга мне кредит откроет. Каждый кореш поделится. – Ноздря сощурился лукаво, щелкнул пальцем о графин. – Угостит, развеет горе… Разве не так?

– Ну, так, – сказал я. – И дальше?

– А дальше я тебя хочу спросить. Про твои шансы.

– Не знаю, – пожал я плечами, – пока никаких шансов нет. Но, думаю, появятся…

– На что ж ты рассчитываешь?

– Так ведь он же поэт, – вмешался в разговор Гога. И укоризненно посмотрел на товарища.

– Слышал, – сказал Ноздря. – Кодла так и приговорила: быть ему поэтом! Но что такое – поэт? Это ж так… для души… Не занятие, а забава. С этого, брат, не раскрутишься, не проживешь.

– Ну, не скажи, – возразил Гога. – В Новосибирске как-то раз ребятишки колупнули квартирку у одного поэта – богатый получился скачок! – Он выразительно чмокнул губами. – Бога-а-атый! Ребята рассказывали… Одних ковров унесли восемь штук. Три шубы на собольих пупках. Всякого товара импортного – не счесть. Урки поначалу думали, что

Сторінка 6

то какой-нибудь фарцовщик. И только потом, на суде, узнали, кто он таков.– Кто ж он таков? – спросил я быстро. – Как фамилия?

– Черт его знает. Какой-то вроде бы поляк… Казимир… фамилии не помню. Но сазан был жирный, вот, что главное.

– Так он, может, партийный? – предположил Ноздря. – Партийные, они все жирные. У них ведь тоже своя кодла. Делают, что хотят. Но тебя-то, Чума, тебя-то туда к ним не допустят.

– А я в ихнюю кодлу вовсе и не рвусь, – возразил я.

– На талант, значит, надеешься?

– Конечно.

– Хочешь честно?

– Вот именно.

– Ох, не знаю, – качнул головой Ноздря, – не знаю. Навряд ли удастся. Это разве ж мыслимо – честно? На том месте, где была совесть, у людей знаешь что выросло?

– Знаю, – отмахнулся я. – И все-таки…

– Ну, посмотрим, – сказал Ноздря.

Опохмелясь и наевшись, я как-то вдруг приободрился, исполнился сил. И, разгоряченный, охваченный гордыней, сказал, подбоченясь, небрежно раскидываясь на стуле:

– Да, да. Посмотрим! Я, кстати, собираюсь нынче утром зайти в здешний Союз писателей. Хотите, чижики, со мной?

– Хотим, – дружно согласились чижики.

– Ну вот и ладно, – кивнул я, – выпьем за мою удачу! – И, щелкнув пальцами, подозвал официантку: – Еще по сто грамм каждому!

И потом – поворотясь к приятелям – добавил высокомерно:

– Только уговор: не суетиться, не шкодить! Вести себя пристойно. Все-таки надо понимать – куда идем!

* * *

Вскоре мы уже шагали по шумным, залитым январским солнцем улицам города. Адрес удалось отыскать легко; его сообщили нам в первом же книжном киоске. И пока мы шли, продираясь сквозь людскую толчею, я перебирал в памяти те самые стихи, которые должны были быть отосланы в Красноярск Левицким. В тетрадке, оставленной у него, записано было немало! Там имелись (это мне помнилось отчетливо) тексты некоторых моих песен, а также – короткие пейзажные зарисовки, лирические миниатюры… Блатные и лагерные песни, как я понимал, пригодиться в данном случае не могли. Да и вряд ли их кто-нибудь смог бы здесь по-настоящему понять! Зато миниатюры годились для печати бесспорно. И я со вкусом повторял их мысленно, бормотал про себя: «В ночь росой обрызгана трава. Плачет рысь, да ухает сова. Свет зарниц загадочный и зыбкий. А меж хвойных лап такая мгла! Очень просто ночью, по ошибке, прикурить от вспышки рысьих глаз!» Вообще, если говорить о колорите, то в стихах моих преобладал в основном – ночной, какой-то тревожный… Я раньше не обращал на все это внимания. И теперь вдруг забеспокоился: а не помешает ли это? Не покажутся ли кому-нибудь стихи мои чересчур уж мрачными? В самом деле, какую вещь ни возьми – всюду та же палитра, одно освещение: «Слышишь? Козодой трубит в трубу. Наступает вечер, как солдат, – серый и зеленый, и во лбу у него – полярная звезда. И трубит, и в сумрачном дыму, плачет козодой среди чащобы… Он – поэт! Иначе для чего бы при луне всю ночь не спать ему?» Или вот такое, например, стихотворение; вроде бы уж не ночное, рассветное, но все равно окрашенное в пасмурные тона: «Пролилось в распадок глухоманный молоко таежного тумана. На востоке звездочка слиняла. Сыростью пропахли зеленя. Ты навек, Сибирь, околдовала белыми туманами меня!»

А все-таки это неплохо звучит, – думал я. «Молоко таежного тумана». Или: «прикурить от вспышки рысьих глаз». Неужели они там, черт возьми, не оценят? Нет, не может быть – должны оценить, должны! Невольно предался я сладким мечтам, воображая, как все это будет, как произойдет… Вот я вхожу, представляюсь. Услышав мое имя, местные знаменитости тотчас обступают меня, цитируют мои вирши и дивятся: откуда он взялся, такой талантливый парень из народа?

Главного их начальника, руководителя здешнего Союза, я уже, кстати, знал. Имя его было – Сергей Сартаков. Еще будучи в заключении, на Севере, я однажды разыскал в лагерной библиотеке его роман «Хребты Саянские». Прочел и, признаться, огорчился. Три огромные книги романа посвящены были партийной борьбе в предреволюционной Сибири; они показались мне на редкость скучны и безмерно затянуты. Но, может быть, подумал я тогда же, слаб не роман – слаб я сам; очевидно, я просто еще не созрел для настоящей, большой, серьезной литературы! Встреча с Сартаковым представлялась мне так. Литературный этот босс пожимает мне руку, произносит всякие лестные слова и затем – со вздохом удовлетворения – предлагает мне свое кресло. Наконец-то можно уйти на покой; пришла достойная творческая смена!.. Ну, насчет кресла я, конечно, переборщил, и если и думал так – то с юмором. Но все же будущее рисовалось мне в радужных тонах. И, твердо веруя в него, я с сожалением покосился на моих спутников: понимают ли они, дети природы, что происходит? Чувствуют ли – с кем сейчас идут?

Гога мелко семенил, ссутулясь, вобрав голову в плечи. Воротник его тужурки был поднят, шапка низко надвинута на глаза, – виден был только острый, пошмыгивающий носик, с повисшей на конце его капелькой. Товарищ его, наоборот, шагал размашисто, отворив телогрейку, бойко поглядывая по сторонам.

Сторінка 7

Лицо у него было своеобразное: выпуклые надбровные дуги, обезьяньи, широко разверстые ноздри, большая, мясистая, розовая пасть.Н-да, с такими личиками при дневном свете появляться рискованно, – отметил я машинально. Зачем я, дурак, потащил их с собой? Представляю, какой будет переполох в Союзе, если я завалюсь туда с этим зверинцем…

Гога внезапно сказал, останавливаясь на углу:

– Слушай-ка, а нас, вообще-то, пустят туда?

– Н-не знаю, право, – замялся я. – Не представляю – какие тут порядки? Конечно, организация эта строгая, официальная…

– А и верно, – встрепенулся Ноздря. – Это ведь контора! – Он наморщился в сомнении. – А я, брат, не люблю в конторах ошиваться… Давай-ка мы лучше на улице подождем. – Он посмотрел на меня. – Ась?

– Что ж, ладно, – отозвался я с видимым облегчением. – Побудьте где-нибудь поблизости. – Я указал на ближайший подъезд. – Ну, хотя бы вот здесь. В затишке.

– Ты ведь недолго будешь? – поинтересовался, закуривая, Ноздря.

– Да нет, – небрежно отмахнулся я. – Ну, познакомимся, конечно, обнюхаемся – для начала… Мне главное – выяснить, как там мои стихи. Может, их уже к печати готовят… Эх, братцы. – Я широко улыбнулся, не в силах сдержать распирающей меня радости. – Если это так, ох и гульнем же мы, ох и гульнем!

– Само собой, – сказал Ноздря. – Дело святое. Тебе небось сразу же и гроши отвалят…

– Вероятно, – сказал я, – вероятно. А почему бы и нет?

Я, между прочим, был в ту пору настолько наивен, что даже не знал, как, собственно, платят поэтам. Как это вообще делается? Где и при каких обстоятельствах получают они гонорары? Весьма возможно, что так оно и происходит: автор является в писательскую свою контору – и с ходу получает пачку ассигнаций; легко и безболезненно набивает мошну…

– Стало быть, мы ждем, – кинул Гога. И засеменил к подъезду. И уже оттуда, из полумрака, махнул мне рукой. – Иди, давай! Хватай фортуну за вымя!

«Не хотите ли пососать?»

«Красноярское отделение Союза писателей РСФСР», – как значилось на табличке, приколоченной к воротам дома, – помещалось во дворе, во внутреннем строении, на третьем этаже. Я взлетел по лестнице одним махом, как на крыльях. И вдруг на какое-то мгновение ослаб, заробел. Я и сам не понимал – чего я испугался? Но, честное слово, если бы на улице меня не ждали приятели, я бы тотчас сбежал, ретировался незаметно… Однако отступать было уже нельзя! И, весь напрягшись и задержав дыхание (как если бы я собрался нырять в ледяную воду), я приблизился к двери и постучал.

На стук сейчас же отозвался высокий, резкий женский голос. «Войдите!» – прокричала женщина. Я толкнул дверь, вошел в просторную светлую комнату и увидел сидящего за столом человека в мышином костюмчике – пожилого, заметно лысеющего, с одутловатым, благообразным лицом.

Никакой женщины здесь не было; голос принадлежал ему. И странным этим, тонким голосом он сказал, поигрывая карандашом:

– Слушаю вас.

– Здравствуйте. – Я перевел дух. Снял шапку, скомкал ее в руке. – Извините. Мне нужен Союз писателей… Это здесь?

– Да, да, – подтвердил он. – У вас какое-нибудь дело?

– Видите ли, – проговорил я нерешительно, – конкретного дела у меня, собственно говоря, нету… Просто – зашел… Хотел познакомиться… Ну и заодно выяснить: получили ли вы мои стихи?

– Стихи? – Он поднял брови. – Вы поэт?

– В общем, да, – ответил я. И потупился застенчиво. – В какой-то мере…

– В какой же мере?

– Ну, вообще. Пишу… Подвизаюсь, так сказать.

– А, простите, – ваша фамилия?

Я назвал себя. И посмотрел на него испытующе. К моему удивлению, никакой реакции не последовало; серенький этот человек держался невозмутимо, спокойно, чересчур спокойно! Лицо его выражало вежливую скуку – и только. Тогда я добавил медленно:

– Стихи были посланы вам, примерно полгода тому назад. С севера – из Ермакова.

– Ах, с севера, – протянул он, оживившись, – да, да, да. Из Ермакова? Припоминаю.

Он указал полусогнутой ладонью на стул.

– Садитесь, пожалуйста.

– Да нет, – замялся я, – спасибо. Постою.

– Садитесь, – сказал он настойчиво. И сощурился – собрал у глаз лучистые морщинки. – Или, может быть, вам уж так сидеть надоело, что и думать об этом тошно? Ничего, не стесняйтесь. Я все понимаю.

И потом – когда я уселся:

– В Ермакове, если я не ошибаюсь, находится управление 503-й стройки…

– Ну, в Ермакове не только управление, – пожал я плечами, – не только. Поселок огромный, жителей много. К лагерной стройке имеют отношение далеко не все.

– Но вы-то ведь имели? – Крошечные белесые глазки его уперлись в меня – обшарили с головы до ног и прикрылись бровями. – Были именно там, ведь так?

Вот этого вопроса я боялся больше всего. Мне вовсе не хотелось представать перед писателями в качестве бывшего зэка. Черт возьми, – подумал я тоскливо, – неужто он все знает? Ах, как это некстати. Но откуда он мог узнать? Каким образом? Или просто – догадывается? Машинально – досадливым жестом – провел я ладонью по голове. И тотчас отдернул руку. Голова была к

Сторінка 8

лючая, коротко стриженная, типично арестантская; я совсем забыл об этом!Ну конечно, понял я, конечно. Любой дурак догадается. Из Ермакова, да еще с такой прической – кем же я могу быть?!

После короткого молчания я сказал – с трудно сдерживаемым вздохом:

– В общем, да. Как вы правильно подметили, я оттуда. Со стройки. Но теперь все кончено, я освобожден, начинаю новую жизнь и хочу всерьез заняться литературой.

– Что ж, намерения ваши похвальны, – проговорил он рассеянно, вертя в пальцах карандаш, постукивая им о край стола. – Похвальны. Но это, так сказать, – в перспективе. А конкретно, что вы намерены делать? Чем заняться? Где жить? – Он подался ко мне – простер руку. – У вас, вероятно, имеется при себе какой-нибудь документ, справка об освобождении…

Я почувствовал внезапное раздражение. И, глуша его, сдерживаясь, изобразил на лице своем небрежную светскую улыбочку:

– Справочка имеется – как же иначе! Но вы… пардон… вы кем же тут работаете?

– Ответственным секретарем отделения, – сказал он, озаряясь ответной улыбкой. – Мое имя – Сергей Сартаков!

Я был искренне удивлен: писателей я представлял себе иначе! Творческая работа никак – в моем воображении – не сочеталась, не увязывалась с подобным обликом.

– Сергей Сартаков, – пробормотал я, – ну, как же, как же! Знаю. Читал. Так вот вы какой…

– Где же вы меня читали, – поинтересовался он, – там, на севере?

– Там.

– А где вы, кстати, были – на каком участке? – спросил он, выказывая пугающую осведомленность. – На 18-м километре, под Игаркой, в самом Ермакове? – Простертая его рука по-прежнему лежала на столе – ладонью вверх. И, задав этот вопрос, он сложил пальцы щепотью – пошевелил ими выразительно: – Все-таки позвольте взглянуть…

Я извлек из кармана и протянул ему справку. Он прочитал ее внимательно. И потом – судя по пробежке глаз – еще раз. И, аккуратно сложив бумажку, вернул ее мне со словами:

– Стало быть, место поселения у вас – в Хакасии… Так вот, мой вам совет: не задерживайтесь здесь, не болтайтесь попусту! Отбывайте в Абакан и устраивайтесь там где-нибудь. Человек вы молодой, энергичный, физически крепкий; трудности для вас нипочем. Если уж вы хотите начинать новую жизнь, так начинать ее надо по правилам, чтоб все было в порядке, в полном соответствии с законом! Работайте, становитесь на ноги. А литература от вас не уйдет. Она подождет – литература… Между прочим, в Абакане имеется областное книжное издательство, своя пресса, местное отделение ССП. Словом, все, что нужно для вас! Поработайте, обживитесь, а потом свяжитесь с тамошними товарищами – они, я полагаю, поддержат.

В этот момент гулко хлопнула входная дверь. На пороге возникла рослая, румянолицая женщина в платке и плюшевой шубке. Сартаков сейчас же прервал монолог и поворотился к ней, поджимая губы.

– Долгонько. – Он коротко глянул на ручные часы. – Долгонько… Уже четверть двенадцатого! Это что же – до сих пор совещание тянулось?

– Да почти что так, – отозвалась женщина, – сами небось знаете, как бывает в редакциях! Я уж замаялась, ждавши. Ну а после, по пути, в магазин заглянула. Там тюль выбросили…

– Но с главным-то все же поговорила?

– Ага, – кивнула она, разматывая платок. – Он сказал, что материал еще в наборе; как только будут гранки – зайдет с ними сам.

Голос у нее был низкий, густой, слегка отдающий в хрип и, в сущности, совсем не женский. И, прислушиваясь к их разговору, я подумал, что не худо было бы им поменяться друг с другом голосами; произошла, видимо, какая-то путаница, неувязка…

– Значит, зайдет сам, – задумчиво протянул Сартаков. – Ладно.

Он придвинул настольный блокнот, что-то чиркнул там карандашиком. И посмотрел на меня уже отчужденно, размышляя о чем-то дальнем, своем.

Беседа закончилась; пора было прощаться. Поерзав на стуле, я сказал:

– Как же, все-таки, обстоят дела с моими стихами? Вы получили их?

– Что? – Он шевельнул бровями. – Стихи? Ах да… Стихи… Получил, да, да. Только вот не знаю, где они… Дело это давнее, а хлопот у меня – выше головы.

– Но каково ваше мнение – вот, что мне интересно! Если вы, конечно, прочли их…

– Я, видите ли, сам рукописи почти не читаю и авторов не консультирую, – пояснил он доверительно, – некогда. Для этого у нас имеются специально назначенные товарищи. – Он поморщился, потер пальцами лоб. – Кому-то я, по-моему, их давал… Но – кому?

Он поискал глазами секретаршу (она копошилась в шкафу – перебирала объемистые газетные подшивки) и затем спросил высоким своим, жиденьким голосом:

– Кому мы давали стихи Демина – не помнишь? Ну, те, что были присланы из поселка Ермаково – в прошлом году, кажется, весной?

– А никому, – последовал быстрый ответ.

– То есть как – никому?

– Так… Вы же сами вложили их в папку для макулатуры.

– Не может быть. – Он слегка смутился. – Какая-то ошибка получилась… Ну ладно. А папка эта где?

– Сожгли, – густо сказала секретарша, – как всегда. Сами знаете, куда мы макулатуру деваем… В печку!

– Ай-яй, – пробормотал Сартаков

Сторінка 9

– вот незадача! – Он обращался ко мне, но глаз его я теперь не видел; они ускользали, прятались. – Вы уж извините… Сам не пойму, как это получилось! Вероятно, в спешке вложил не туда – а они, видите, поторопились…Я поднялся, стиснув зубы, медленно достал пачку папирос. Вскрыл ее с треском. Нащупал папироску неверными прыгающими пальцами.

– А вот курить здесь, уважаемый, нельзя, – ласково сказал Сартаков. – Не терплю табачного дыма. И сам не курю, и другим не советую. Курево – яд. Да, да. Гораздо лучше – вот это!

С ловкостью фокусника извлек он откуда-то жестяную коробочку с монпансье, щелкнул ногтем по крышке, открыл ее и, достав конфету, бросил в рот.

Затем – радушным движением – протянул коробочку мне:

– Не хотите ли пососать?

– Нет, – сказал я, не разжимая зубов, – нет, мерси. Не люблю сосать… Предпочитаю яд.

Глава 2. Вне закона

Я вышел из ворот, остановился, закуривая. И сейчас же ко мне придвинулись Ноздря и Гога.

– Ну что? Как? – заторопились они, перебивая друг друга. – Как приняли?

– Нормально, – усмехнулся я, пожимая плечами. – Как положено…

– А гроши – отвалили?

– Гроши? – Я помедлил несколько. – Конечно… А как же иначе!

– Сколько же тебе дали?

– Немало…

– Так в чем же дело? Лафа, старик! – Ноздря широко осклабился, хлопнул меня по плечу. – Теперь можно и в кабак…

Они искренне радовались за меня, а я томился, сгорал от стыда. Я был удручен и подавлен; случившееся ошеломило меня. Идя к Сартакову, я ожидал всего, что угодно, – но только не такого приема. И теперь не знал: что же мне делать? Куда приткнуться? Во всяком случае, посвящать приятелей в подробности своего позора я не мог, не хотел, – не находил в себе сил.

– Что ж, ребята, – проговорил я, – в кабак так в кабак. О чем разговор?! Если хотите…

– Хотим, конечно, – весело отозвался Ноздря. – Да уж и время обеденное. – Он посмотрел на небо, моргнул и произнес нараспев: – Солнце встало выше ели. Пора в сортир, а мы – не ели!

Пошмыгивая и ежась, Гога сказал:

– Да-а, вот это – жизнь! Сочинил стишок – получил валюту и пожалуйста: гуляй, веселись! – Он вздохнул завистливо, запахнул поплотнее тужурку. – И никаких хлопот! Все прилично, благородно. Никто за тобой не гонится, никто по шее не бьет… – И, отогнув воротник, посмотрел на товарища. – Теперь ты понял?

– Понял, – сказал Ноздря. И тоже вздохнул.

Мы завернули в ближайшую закусочную. И там – хоронясь от ребят – я украдкою пересчитал все имеющиеся в наличии деньги. От пухлой пачки оставалось совсем немного, сотни полторы, не более… Быстро разошлись, отметил я с грустью, ах, черт возьми. Растаяли, как снег! И невольно припомнилась мне воровская песня, которую особенно любил и часто напевал старый мой друг Солома. Может быть, она нравилась ему потому, что в ней шла речь о «медвежатниках», взломщиках касс, – о людях родственной ему профессии? В знаменитом этом романсе взломщиков есть такие слова: «Деньги – как снег. Они быстро растаяли. Надо опять воровать…» Но тут же я подумал о том, что для паники пока нет причины. Надежды на Союз писателей рухнули – зато есть барыга, он-то уж не подведет. За ним должок – и немалый. Да и в запасе еще есть один мешок… Что ж, гневить Бога нечего, жить можно покуда! Жить можно!

Расставшись с приятелями, я поспешно направился к малине. И вскоре уже стоял, оглядывая знакомую комнату. Подметенная и прибранная, она выглядела теперь более пристойно, чем ночью, и только запах – неистребимый и въедливый дух табака и густого сивушного перегара – напоминал о вчерашнем загуле.

Встретила меня сухая, угрюмого вида старуха и объявила, что хозяина дома нет. Он в отлучке. Ушел по делам. Я поинтересовался – когда же он будет? Она сказала, поджимая губы:

– Кто же его знает! У него такой манеры нет – докладать. Может, счас возвернется, может – вечером.

Я прошелся по комнате, заглянул под лавку: именно туда, как мне помнилось, запрятал я давеча мешок. Заглянул и не увидел его, не нашел. И тотчас же, нахмурясь, поворотился к старухе:

– Я вещи оставлял… Они – где?

– Какие вещи? – Она мотнула головой. – Ничего не знаю! – И потом – цедя углом поджатого рта: – Погоди, я спрошу…

Старуха вышла, скрылась за дверью; в коридоре возник торопливый шепоток. Что-то там обсуждали, спорили приглушенно. Что еще за тайны начались? – подумал я недовольно. Голоса бубнили, пересекаясь; судя по всему, один из спорящих был мужчина… Затем дверь отворилась, и в комнату ввалился Рашпиль. Темное, изрытое, испещренное крупными оспинами его лицо было пасмурно, рот кривился, к губе прилип тлеющий окурок.

– Приветик! – сказал он, подрагивая ляжкой, жмуря глаз от дыма. – Как дела?

– Помаленьку, – пробормотал я, – полегоньку. Сам понимаешь: какие наши дела?!

– Ну, наши дела одни, а твои – другие… – Рашпиль затянулся, пыхнул окурком и щелчком отбросил его в угол. Сквозь дым блеснули желтые его глаза.

Вот как он заговорил, удивился я, с чего бы это?

– Послушай, – сказал я, – тут где-то должна быть моя торба

Сторінка 10

барахлишком. Ну, помнишь, которую я вчера оставлял…– Торба? – спросил он, поигрывая бровями. – Нет, не помню. Какая торба?

Я чувствовал, что затевается какой-то подвох, какая-то гадость, и начинал уже закипать.

– Ты что, шутишь? Да ведь вчера я ее при тебе спрятал. Вот сюда – под лавку!

– Нет, не помню, – повторил он с наглой усмешечкой. – И тебе тоже советую – забыть.

– Что-о? – Я даже растерялся на миг.

– Да, да, – сказал он. – Про барахлишко свое – позабудь! Тут твоего ничего нету, понял? И вообще, потеряй этот адрес.

Кровь бешенства хлынула мне в лицо – пресекла дыхание, пеленою застлала взор. Секунду я стоял, вглядываясь сквозь эту пелену в фигуру Рашпиля. Затем шагнул к нему. И в то же мгновение он отпрянул к стене – изготовился, погрузил руку в правый карман…

– Но, но, осторожно, – проговорил он быстро, – не залупайся, не при на рожон!

– Что ты сказал, каналья? – медленно, рвущимся голосом спросил я. – С какой стати я должен – забыть? Почему здесь ничего нет моего? И не шарь в кармане, вынь руку! Что бы там у тебя ни лежало – мне на это плевать. Отвечай – почему? Ну?

– А потому, что ты – не наш, – сказал он, настороженно следя за мной и продолжая в то же время скалиться в усмешке. – Ты теперь вне закона, понял? Мы с тобой что хошь можем сделать – нам никто из шпаны поперек слова не скажет.

– Но эти самые тряпки мне как раз и дала шпана! Специально вручила.

– Вручила – но ведь не как блатному!

– Что ж, это верно, – замялся я. – И все-таки кодла…

– Что кодла, – отмахнулся он, – что кодла?! Ну, пожалели тебя урки, посочувствовали. Собрали тряпки на дорогу. А ты что сделал? Приперся с ними в притон…

– Но ты же сам меня затащил сюда! – сказал я возмущенно.

– Что значит затащил? – удивился он. – Намекнул – и только… А пришел ты по своей охоте. Своими ножками.

– А почему ж мне было не прийти?

– А почему ж мне было не воспользоваться этим? – в тон мне ответил Рашпиль. – Я ведь знаю, кто ты. И ты знаешь, кто я… Для меня лично ты теперь – фраер. Не человек, а фраер, ты понял? Ветвистый олень. Да еще – фаршированный. Такого не выпотрошить – грех.

И тут он произнес фразу, до странности точно совпадающую с тем, что говорил мне Солома:

– Играть надо чисто. Не заметывая, не шустря… А ты заигрался, понял? Подменил масть. Нет, ты понял? Передернул!.. А ведь за это наказывают.

Вот так мы говорили, и я чувствовал: спорить тут, в общем-то, не о чем. Конечно же я сам во всем виноват, передернул, подменил масть. И проиграл в результате. Этот негодяй – рябая эта рожа – рассуждает вполне резонно. Он во многом прав! Для уголовников я действительно теперь – вне закона. И сейчас он напоминает мне об этом, дает мне наглядный урок.

Вспышка прошла, сменилась тяжкой усталостью. И я, погодя, спросил – уже почти спокойно, движимый скорее любопытством, чем гневом:

– Ну, а все-таки, где же мое барахло? Ты куда его подевал?

– Проиграл. – Рашпиль сокрушенно развел руками. – Нынче утречком. Думал, повезет. Ан нет. Не пошла масть. Ни одной карты данной, все – биты. Это ж надо подумать!

– Так, – сказал я, – что ж, ладно. Прощай, Рашпиль! – И, взявшись за дверную ручку, глянул на него искоса: – Не дай нам Бог когда-нибудь встретиться!

Глава 3. В кольце

Итак, я снова очутился на Красноярском вокзале, вернулся, так сказать, к исходной точке. Все это время я как бы двигался по кривой, и вот теперь кривая замкнулась. Я оказался в кольце. Положение мое было самое отчаянное. Я стоял, прислонясь к табачному киоску, хоронясь под его защитой от секущих вихрей поземки. День уже затмевался, сгорал. Ломкие тени тянулись по настилу перрона. Вокруг, топоча, суетились пассажиры. А над людской толчеей, над станционными постройками стлались дымы паровозов, звучали гудки. Поезда закликали на разные голоса; они кричали пронзительно и тревожно. И, отзываясь на них, в душе моей – в глубине ее, в самых потемках – что-то вздрагивало и дребезжало тихонько. Черт возьми, думал я, почему, по какой причине, вся моя жизнь с самых ранних пор неразрывно связана с этими голосами, с дорожной, скитальческой, кочевою тоской? Словно бы какой-то рок вечно гонит меня по дорогам – зачем? И куда, куда? И всякий раз, как только на меня обрушиваются очередные несчастья (а они идут непрерывно, и нет мне от них ни укрыва, ни отдыха), всякий раз я, вольно или невольно, оказываюсь именно здесь. И вновь под моими подошвами – гулкий перрон. А вместо крыши – дымное, потревоженное гудками небо.

Погромыхивая на стыках и шумно дыша, отошел от станции московский экспресс. Я проводил его долгим взглядом. Темно-зеленые, лаковые бока вагонов. Блестящие поручни. Нарядные занавесочки на окнах. Ах, если б все сложилось иначе, – не сглупил бы я, не протратился, – я спокойно, с комфортом мог бы сидеть сейчас в этом самом поезде, мог бы ехать в Москву… Как бы мне хотелось завернуть домой – хотя бы ненадолго, украдкой! И все это было возможно. Но теперь, конечно, путь туда заказан. Сколько времени я уж не был

Сторінка 11

ома? С 1945-го по 1952-й. Стало быть – семь лет. Семь лет разлуки! И опять она продлевается – уже по собственной моей вине.Экспресс исчез, сгинул за поворотом. Потом один за другим промелькнули, грохоча, восточные поезда, на Иркутск, на Читу, на Владивосток. Потом, спустя недолго, вынырнул из густеющих теней и остановился недлинный состав. И на обшарпанной, заиндевелой стенке одного из вагонов я заметил надпись «Красноярск – Абакан».

Я заметил эту надпись и отвернулся, скрипнув зубами. И невольно подался назад, за угол ларька.

Рассуждая здраво, я должен был бы наконец смириться, позабыть о всех своих бреднях и отправиться по тому маршруту, что был указан в моих документах. Денег на билет в Абакан у меня бы, пожалуй, хватило. В самом крайнем случае я мог бы доехать до места и так – без билета – по справочке… И в сущности, это был сейчас единственный верный способ вырваться из кольца!

Но что он означал, данный маршрут? Я отлично сознавал, что комендатура нипочем не разрешит мне жить в пределах города. Милиция непременно загонит меня в тайгу, в самую глушь – куда-нибудь поближе к Туве, к монгольским пустыням. А ведь я тянулся к литературе, хотел увидеть себя в печати, искал общения с профессиональной творческой средой… Среда эта в Красноярске меня предала. Но все же я не терял надежды. Ничего, думал я, мы еще кокнемся, посмотрим, чье разобьется… Самое главное, не выйти сейчас из игры. Ехать в ссылку – под контроль милиции – значит отречься от самого себя, похоронить себя заживо. Сергей Сартаков давеча заметил: «Литература не уйдет, мол, она подождет». Что ж, возможно, он и прав: литература может подождать. Но я-то лично ждать не умею и не хочу!

А день все гас, отходил, холодал. Заклубились сумерки, и в вышине, запутавшись в густых проводах, повис осколок луны – желтоватый, радужный, окруженный морозными кольцами. И под этой окольцованной стужей луною мерз и жался к стенке вокзального киоска двадцатишестилетний неудачник – непризнанный поэт, бездомный бродяга…

А день все гас. Близилась ночь. И я теперь думал о ней со страхом.

Всю жизнь несчастья гнали меня на вокзал, это верно. Но ведь, с другой стороны, именно здесь, в этих местах, я всегда и спасался от несчастий! И может быть, поэтому столь ощутимо западают мне в душу гудки поездов – тревожат меня и томят? В них я всю жизнь угадываю не только голос беды, но еще и зов несвершившегося, дальний оклик надежды…

Ты всегда выручал меня, подумал я, озирая шумный вокзал, неужто ты и теперь не поможешь мне, дружище? Я подумал так – и вдруг увидел невдалеке щуплую Гогину фигурку.

Гога был не один. Рядом с ним стоял незнакомый мне парень, плечистый, рослый, в распахнутой телогрейке и меховой, сбитой на ухо шапке.

Они о чем-то беседовали, смеясь. Затем парень достал из кармана папиросную пачку – ощупал ее, досадливо скомкал и выбросил. Тогда Гога повернулся, указывая пальцем на табачный киоск. И в это мгновение наши взгляды встретились.

– Эй, Чума, – закричал он, – ты что здесь делаешь?! Вот, легок на помине!

И он поспешил ко мне, семеня и подмигивая, таща собеседника за рукав.

– Мы как раз о тебе толковали! – зачастил Гога. – Я ему рассказывал про твои делишки. Он ведь тоже завязавший, отошедший от кодлы. Такой же «бывший», как и ты… Да вы познакомьтесь.

Пожимая мне руку, парень сказал сиповатым, застуженным баском:

– Иван Туманов. Рад увидеться! Я о тебе давно слышал – еще у хозяина… Как же, как же! Рад!

– Ты что, тоже с 503-й стройки? – спросил я.

– Оттуда, – кивнул Иван. – Курейку знаешь?

– Еще бы не знать, – усмехнулся я, – памятные места. Я там на штрафняке был.

– Да ну? – отозвался он. – Значит, мы по соседству чалились. Штрафняк на сороковой версте стоял, а наш лесозавод – пониже, у самого устья. Н-да. Вот как… Землячки, стало быть. И когда ж ты, земеля, там был?

– В пятьдесят первом году.

– А я как раз в тот год, осенью, на свободу вышел.

– Ну, сейчас что делаешь?

– Тружусь, – улыбнулся Иван, – а что мне еще остается? Коль уж завязал, значит – кончики. Надо вкалывать!

Улыбка у него была простецкая, открытая – до ушей. И весь он выглядел на зависть крепким и ладным, и по лицу его, по всему его облику, заметно было, что он не ропщет на судьбу и вполне доволен своей участью.

Я спросил, с интересом разглядывая этого парня:

– Где же ты теперь вкалываешь?

– В экспедиции… Производим археологические раскопки древних городищ… В общем, экспедиция эта – от академии наук, понимаешь? Ученых всяких навалом. Ну а я при них состою в работягах. Старшим – куда пошлют.

– И нравится?

– А конечно! Заработки приличные. И работенка тоже подходящая. Как я человек простой… Всю жизнь в лагерях жидкие щи хлебал, ломом подпоясывался… Мне не привыкать. Да ведь и образование мое – сам понимаешь. Неполное начальное. Это ты один такой у нас – и грамотный, и талант имеешь. Твое дело, ка-а-анешно, особое!

– Он вообще везучий, – поддакнул Гога.

– Везучий, – убежденно сказал Иван, – ясное дело!

– Д

Сторінка 12

какой я везучий, – уныло махнул я рукой, – где оно, это везенье? В чем? Наоборот.– Ну как же! – ответил Иван. – Мне Гога рассказывал, все уши прожужжал… Зашел в Союз писателей, рванул там валюту – и в кабак. Чем не жизнь?! – Он прищурился. – Скоро небось в большие люди выйдешь, с нами и знаться не захочешь.

Конец ознакомительного фрагмента.